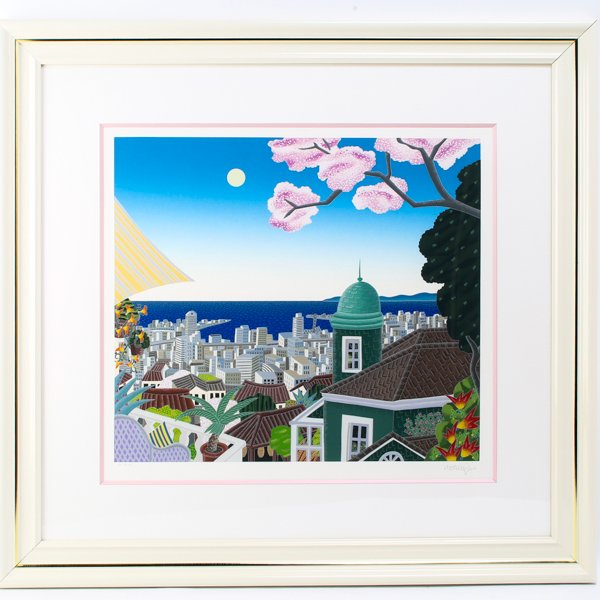

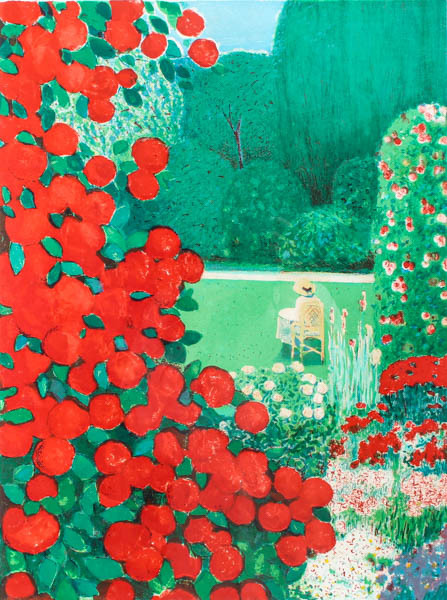

このたび当店にてお買取りさせていただいた作品は、「光の情景画家」と称される笹倉鉄平氏によるジクレー版画『ニアソーリー村』です。

限定エディション150/195、サイズは縦27cm×横44.5cmと飾りやすいサイズ感で、直筆サインも添えられた大変魅力的なお品となっております。

笹倉鉄平氏は兵庫県出身の洋画家で、国内外を問わず幅広いファンを持つ人気作家です。

彼の作品の特徴は、なんといっても「光の表現」にあります。

柔らかで温かな光、時に幻想的でロマンティックな光を巧みに描き出すその筆致から、「光の情景画家」と呼ばれています。

画面に描かれるのは旅先の街角や自然、日常の一瞬など、見る者に懐かしさや安らぎを与えるシーンが中心です。

鑑賞者はまるでその場に立っているかのような臨場感と、心を包み込むような優しい空気感を感じ取ることができます。

今回の作品『ニアソーリー村』は、イギリス・コッツウォルズ地方の小さな村をモチーフにした一枚です。

コッツウォルズ地方は「英国で最も美しい村」と称されるエリアで、蜂蜜色の石造りの家々や、緑豊かな丘陵地帯が広がり、まるで時が止まったかのような古き良き風景が今も残されています。

笹倉氏は旅の中でこの村を訪れ、その温もりある景観に深く心を動かされました。

作品には、石畳の小道や窓辺から漏れる灯り、季節の移ろいを感じさせる自然の息吹などが繊細に描かれています。

眺めているだけで英国の片田舎を散策している気分になれる、心安らぐ一枚です。

ジクレー版画は高精細な技術によって原画の美しさを忠実に再現したものですが、笹倉鉄平氏の作品はとりわけジクレーとの相性が良いといわれています。

光のグラデーションや色彩の柔らかさが損なわれることなく再現され、原画に近い質感を楽しむことができます。

また、本作は限定195部のうちの150番であり、希少性の高さも魅力です。さらに直筆のサインが添えられている点は、コレクションとしての価値を一層高めています。

笹倉氏の作品は、その美しい情景描写からギフトや記念品としても人気があり、近年は国内外のアート市場でも高い評価を受け続けています。

『ニアソーリー村』もまた、飾る空間に温かな雰囲気を添え、日々の暮らしに彩りを与えてくれる一枚といえるでしょう。

当店では、このような現代人気作家の版画作品や絵画を積極的にお買取りしております。

ご自宅に眠っている絵画や、コレクション整理をお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください。専門スタッフが一点一点丁寧に拝見し、適正な評価でお買取りいたします。